くまがやねっと情報局

くまがやねっと > くまがやねっと情報局 > バックナンバー > 熊谷・軽井沢・プラハ > 第17回 花様年華としてのラファエル前派

くまがやねっと > くまがやねっと情報局 > バックナンバー > 熊谷・軽井沢・プラハ > 第17回 花様年華としてのラファエル前派

イタリア・ルネサンス期、ダンテとカヴァルカンティは清新体(恋愛叙情詩)の詩を綴った。19世紀半ば、彼らに興味を持ち自らも詩作を開始した青年がいた。ラファエル前派の中心者となるロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)である。彼は『バラッドとソネット』などの詩集や、詩作と同名の絵画を残している。ロセッティは耽美主義に関心を持ち、画風にも表れている。このようにラファエル前派においては文学的観点の受給が大きい。歴史文書や神話、詩作、小説と関連した作品を多く残した。若き芸術家が求めた芸術論の意図とは何であったのか。各文学作品との関連、芸術的技巧を中心に見ていきたい。

図① ミレー『イザベラ』

図① ミレー『イザベラ』先ず、ラファエル前派について概説することにしたい。1848年ロンドンにて、ミレー(John Everett Millais)、ハント(William Holman Hunt)、ロセッティを中心とする七人の若手芸術家で構成された「ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)」が結成される。 イタリア・ルネサンスのラファエロ(Raffaello Santi)(※1)以後のアカデミックな作風に反対し、それ以前の14、15世紀の絵画に理想を置いている。率直なる自然観察と緻密な描写が主な作風となる。ただし各画家の個性は異なり、統一的な絶対理念は無かった。またラファエル前派内部にも分派は存在していたと期す。ロセッティは空想的耽美性を持ち装飾的であった。またミレー、ハントは宗教的神秘性と感傷的画風であり徹底した緻密描写を特色としている。前者が浪漫主義、後者がリアリズムとも言えよう。1849年、ミレー『イザベラ』、ロセッティ『聖母マリアの少女時代』、ハント『リエンツィ』のロイヤル・アカデミー展出品から、1898年のバーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)の死まで(※2)の半世紀、イギリスに熱狂と批判の渦を生み出した流派であった。

図② ロセッティ

図② ロセッティ彼らが創造し、そして民衆が捉えた芸術作品は、確かに熱狂と批判の狭間にて咆哮している。本稿ではその咆哮に対して独自の見解を述べようと思う。まずは活動の開始となった上記の3作品の中からミレー作品についてである。『イザベラ(ロレンツォとイザベラ)』(図①)はキーツ『イザベラ、またはバジルの壷』を参考にしている。イザベラと巡礼者ロレンツォの恋愛をイザベラの兄弟がロレンツォを殺すことで終わらせるという詩である。しかし内容は悲哀に満ちている訳ではない。食卓を囲む人々の表情が繊細に描かれている。一番手前に座るイザベラの表情だけ暗いのが印象的である。この作品はラファエル前派の関係者がスケッチのモデルとなっている。イザベラはミレーの義兄妻、ロレンツォはW・M・ロセッティである。フラ・アンジェリコ的画風(※3)に華やかさを加えた作品である。キーツはボッカチオからの影響を受けて詩作したとされる。ルネサンス期に立ち戻ろうというミレーの意気込みがこの詩作を選択させたのかも知れない。また詩における触りを作品の主題にしたのではなく、華やかな昼食風景を描いたことにも窺う点がある。ミレーは詩の要旨を抽出することよりも、目指すべき技巧の表現に力を注いだのでは無いだろうか。

1850年、ロセッティはハントの指導のもと『Ecce Ancilla Domini』(キリストの侍女を見よ)(図②)を発表した。

図③ ミレー

図③ ミレー受胎告知を意味するこの作品は、ラファエル前派の存在を有名にしたと共に強烈な批判を受けた。イタリア・ルネサンスやフランドルの影響が見受けられる。通常は青を基調とする聖母マリアを白衣で示したことで、人間味を放っている。古き画風でありながら斬新で大胆でもある。しかしこの態度が批判の対象になった。聖母という最高存在を崇めるどころか、擬古方法によって宗教的概念を歪めてしまっているということだ。また同年制作されたミレー『両親の家のキリスト』(図③)は批評家ばかりでなく、人々に衝撃を与えた。聖家族の姿と大工の仕事場を複雑な図柄で表現したのである。文学界からはディケンズが痛烈なラファエル前派批判を行った(※4)。

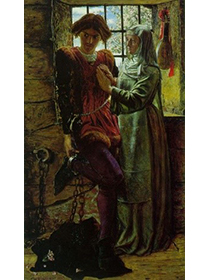

図④ ハント

図④ ハント人々は「正確に、緻密に描写することの忌まわしさ」として彼らと距離を置いた。個人的見解として、この宗教的主題を含ませての批判はラファエル前派に対する錯覚があるのではないかと期す。また形式的なアカデミズムから見詰めるべきでないと考える。

彼らは聖家族と真実主義の混同を表現しているのではない。宗教的意義を忠実に倣うのではなく、いかに白衣のマリアが放つ自然的優美さを表現するかに意図があるように感じる。率直な態度で自然を写すという行為に通俗的な宗教概念の介入は必要ないのである。『両親の家のキリスト』の図像にて所々示された宗教的表象(三角定規・三位一体、イエスの傷口・キリストの死)も写実主義の一環であると考えられる。しかし批判以降、彼らは宗教的主題から文学的主題の方向へと共に進んでいくことになる。

それは近世代作家キーツやテニソン、更にはシェイクスピアを文学的主題の根源とした創作になった。この転向による代表的作品は、ミレーは『マリアーナ』、『オフィーリア』を、ハントは『雇われ羊飼い』、『クローディオとイザベラ』(図④)が挙げられる。『マリアーナ』と『クローディオとイザベラ』はシェイクスピア『尺には尺を』から、『オフィーリア』は同作『ハムレット』から、『雇われ羊飼い』は『リア王』から発想を得ている。

図⑤ ミレー『マリアーナ』

図⑤ ミレー『マリアーナ』特に『マリアーナ』(図⑤)の輝きは小作品だが傑作である。「彼女は、私の日常は憂鬱だ、彼は来ない、と言う」『尺には尺を』を踏まえたテニソンの斯く詩作が、直接の影響を与えている。婚約者を窓際にて待つマリアーナ。この描写は15世紀半ばのポライウォーロ『婦人の肖像』(※5)を彷彿とさせる。マリアーナが纏う紺色から放たれる印象は強い。これにより図像全体が官能と神秘性に覆われる。また室内奥の蝋燭や花挿し、手前の鼠からは奇妙な印象を受ける。女の優美と影の表象という二面性が作品の深みそのものであろう。ハント『クローディオとイザベラ』は直立するイザベラが暗闇に目を向けるクローディオの胸を押さえている。あたかも悪への道を聖者が踏み留まらせているようである。キーツ『イザベラ、またはバジルの壷』との関連は無い。ミレー『イザベラ』同様、男の脚は躍動している。もしやクローディオが直立しているのでは、感慨に与える効果は少ないだろう。視覚の変調ともいえるポーズの変形は彼ら独自の特徴である。

図⑥ ミレー『オフィーリア』

図⑥ ミレー『オフィーリア』ミレー『オフィーリア』(図⑥)はラファエル前派初期における記念碑的作品であると評される。『オフィーリア』が放つ絶大な印象と繊細さは誰もが疑わない。フィンランド讃美歌『御許に、留まらせ給え』の如く、暗澹たる心象の中に優美が存在している。『ハムレット』第四幕第七場の王妃の言葉から主題を得ている。勿忘草、イラクサ、雛菊を繊細に描き自然主義の意図を含む。水面に浮かびながらも、次第に水中へと消え行くオフィーリア。死を受持つ運命の有り様。これらは花の散乱によって更に美しさを増している。この美しさは心の昂揚を促すのではない。我々が受け取る心風景は悲しみである。オフィーリアを主題とした作品は数多くあるが、これほどまで明るき美と内奥に含む悲愴が融合している表現は無いだろう。また美意識の基底は女性的であり病的な面にあるということも重要な点である。悲劇が直接的あるいは間接的に魅力を生むのではないという概念を、ミレーは感じていたのかも知れない。一時、批判的立場でいた人々も『オフィーリア』が発表されるや、ラファエル前派に対し歓声を送った。

図⑦ ロセッティ

図⑦ ロセッティ本稿にて選ぶミレーの代表作が上記の2作品だとすると、ロセッティの場合は60年代以降の20年間で描かれた女性像3作品であろう。『モンナ・ヴァンナ』、『ベアータ・ベアトリックス』、『プロセルピナ』である。この作品群は1859年に制作した『ボッカ・バチアータ』(図⑦)が発端となっている。これはヴェネツィア派(※6)の影響を受けたとされる唯美的作品である。また題名からボッカチオ『デカメロン』からの引用が窺える。女性像を構図の中心に据え官能を示す。それも象徴主義的図像である。ミレーの写実主義とは一線を隔し装飾的色彩で占められている。

『モンナ・ヴァンナ』(図⑧)も女性像にて構図は支配されている。朱色の首飾りや女の白肌が官能的であり、耽美的でもある。ロセッティは「ヴェネツィア派的な究極の女性美である」と述べている。

図⑧ ロセッティ

図⑧ ロセッティ『ベアータ・ベアトリックス』(図⑨)は死んだ妻エリザベス・シダルに向けて描かれた。ダンテ詩作集『新生 Vita Nuova』にてダンテがその恋人ベアトリチェの死体を弔うという部分を、ロセッティ自身に照らし合わせている。横を向く女は目を閉じ、光の恩恵を受けている。そして画面は官能と精霊が溢れる。女の背後に存在する聖者や左手の赤い鳥は天界からの使者であろう。そして死を意味する赤い罌粟の花。これらによって、女が浸る法悦は生と死の狭間での刹那であることを具象しているようだ。しかし女は生も死も一種の恍惚と捉えている。ロセッティの現実逃避的な気概を印象主義技巧によって表現したのだろう。法悦と恍惚の光は生と死の存在を意識下から消している。ロセッティはシダルの死という事実より、死を受け渡す天界からの作用に目を向けたのである。しかしこれは宗教的主題ではなく、ベアトリチェの美をいかに表現するかに委ねられていた気がする。つまり亡きシダルへの悲観が表現行為の起因となり、ベアトリチェの美が表現行為の目的となったと考えられよう。

図⑨ ロセッティ

図⑨ ロセッティ『プロセルピナ』(図⑩)はロセッティが魅力を感じた乙女ジェイン・モリスをモデルにしている。そしてローマ神話、黄泉の国王プルートーの妻であり冥界の女王プロセルピナと重ねている。プロセルピナは禁断の石榴を口にしたことで天界と地上を分離せしめた。作品ではその石榴を持つ女が中心に存在する。後悔であろうか、それとも先への不安であろうか、沈思に耽る女からは甘美が放たれている。天地の運命を受持つ果実と、壁に映る光の源に向けられた女の視線。図像という神話世界と我らの現実世界を普遍的に繋ぎ合わせているようだ。この作品は『ベアータ・ベアトリックス』のような印象的技法は少ない。空想世界でありながら、アイク(Jan van Eyck)の繊細さと類似した写実的表現となっている。

図⑩ ロセッティ

図⑩ ロセッティかくようにして、主にラファエル前派前期の中心者の作品に着目した。後期では装飾芸術のモリス(William Morris)や前派では珍しく裸体像を描いた『フィリスとデモフォン』や連作『ピグマリオン』のバーン=ジョーンズに担われることになる。しかし二十世紀を待たずしてラファエル前派は消滅した。批評家からは統一理念の欠如や、思想の幼さが要因として分析される。本稿は消滅についての分析はしない。しかしラファエル前派の成果と影響を把握することは有意義であると考える。美術史上ラファエロ以前の技法と画風の復活を意味しているが、彼らが当時の美術概念に反旗を翻したのは他にあると考える。それは創作に対する意志の問題である。形式的な表現ではなく、自然と自己の狭間を自由意志にて描こうとしたのだ。また彼らは当時フランスにおける反アカデミズム(印象派)より穏やかなイメージを持つことにも注目すべき点がある。反アカデミズムということがラファエル前派結集の理念であったが、実際は「時代流」への抵抗であったのではないか。確固としたアカデミズム基盤を揺るがすためだけの名目であり。反アカデミズム的活動を約束した訳ではないのである。それは各人が自由に試行錯誤できた様子からも窺える。彼らは「何か斬新なものを、何か魅惑的なものを」という咆哮によって、体制化された芸術概念を変革しようとしたのだ。そして行き着いた方針が「斬新なる擬古」であったと期すところである。そしてその意志は実を結んだ。それは美術界に倦厭を擁いていただけでなく、若者の技術的側面は群を抜いて充実していたからだ。しかし彼らの技術は緻密さだけでは満足しなかった。内奥の輝き、眼では捉えることの出来ない空想的優美を追及しようとしたのだ。そして人々はその作品群に魅了されていった。彼らの思想は徹底されていなくとも、時代に一石を投じたことは確かである。次いでシュルレアリスムによる理解へと繋がったと解せる。またヨーロッパ全体に流れていた象徴主義との関連もある。故、孤高ながらも、美術史における孤立的存在とは言えない。また1960年代、再び人々がラファエル前派の思想発掘を行ったのは、現代美術に対する批判でもあり、自然主義を逸脱した風潮への悲観でもあった。彼らが過ごした花様年華や、作品群は未だに強い輝きを放ち、現在においても絶えず投げ掛けを行っているように思える。

【注釈・引用】

(※1) 画家ラファエロとラファエル前派の名称の違いはRaffaelloと英訳Raphaelの差異による。

(※2) ラファエル前派終焉の画家としてはバーン=ジョーンズが一般的な見解だが、最終作品としては

1901年発表のショー・バイアム・ショー『ボーア戦争』とされる。

(※3) 『受胎告知』の非現実的描写と繊細で優美なる女性像から印象を受けた。

(※4) ディケンズの批判は1850年6月「ハウスホールド・ワース」紙に掲載。これはミレー『両親の家の

キリスト』に対する酷評に留まらなかった。ラファエル前派の存在価値に対しても、高次芸術を目

指すどころか、低俗追求に向かっていると批判的に言及している。

(※5) 創作者の決定に異議も持たれているが、一般的な認識によりポライウォーロ作とした。

(※6) ルネサンス期、イタリアにて初めての油絵使用を取り入れた美術流派。諸画家は主にヴェネツィア

にて活動したため、名目された。ティツィアーノ、ヴェロネーゼらがメンバー。洗練された配色法

や技巧を確立した。

【図版情報】

図① ミレー 『イザベラ』101.3cm×140.6cm(リヴァプール ウォーカー・アート・ギャラリー)

図② ロセッティ『Ecce Ancilla Domini』71.3cm×41.3cm(ロンドン テート・ギャラリー)

図③ ミレー 『両親の家のキリスト』85cm×137.5cm(テート)

図④ ハント 『クローディオとイザベラ』76.3cm×45cm(テート)

図⑤ ミレー 『マリアーナ』58.8cm×48.8cm(シェフィールド卿コレクション)

図⑥ ミレー 『オフィーリア』75cm×100cm(テート)

図⑦ ロセッティ『ボッカ・バチアータ』32.2cm×27.1cm(ボストン美術館)

図⑧ ロセッティ『モンナ・ヴァンナ』87.5cm×85cm(テート)

図⑨ ロセッティ『ベアータ・ベアトリックス』85cm×65cm(テート)

図⑩ ロセッティ『プロセルピナ』116.8cm×55.9cm(個人蔵)

【参考文献】

● 吉川逸治 他編 『世界美術辞典』新潮社 1985年

● 高階秀爾 『西洋絵画の近代』青士社 1996年

● 谷田博幸 『ロセッティ‐ラファエル前派を超えて』平凡社 1993年

● R・カール 村上尚子 訳 『ラファエル前派』創元社 2001年

● S・アダムス 高宮利行 訳 『ラファエル前派の画家たち』リブロポート 1989年

| 関連ページ | くまがやねっと「熊谷市文化財日記」はこちらからどうぞ。 |

|---|

作成日:2021/07/15 取材記者:哲学・美術史研究者 山下祐樹